3月17日,中国农业科学院棉花研究所棉花资源创新与育种课题组组装了陆地棉主栽品种“中棉113”的端粒到端粒基因组,并利用该基因组揭示了陆地棉的着丝粒演化和短季适应性遗传基础。相关研究成果发表在《自然·遗传学(Nature Genetics)》上。

棉花是重要的经济作物和纺织工业原料。以新疆为主的西北内陆棉区是我国最大的产棉区,对保障我国原棉供给和棉花产业高质量发展至关重要。但该区部分棉区热量条件差、无霜期短,生产上迫切需要既高产、优质又早熟的棉花品种,而早熟性、品质、产量等性状通常相互拮抗,遗传基础仍不清晰。

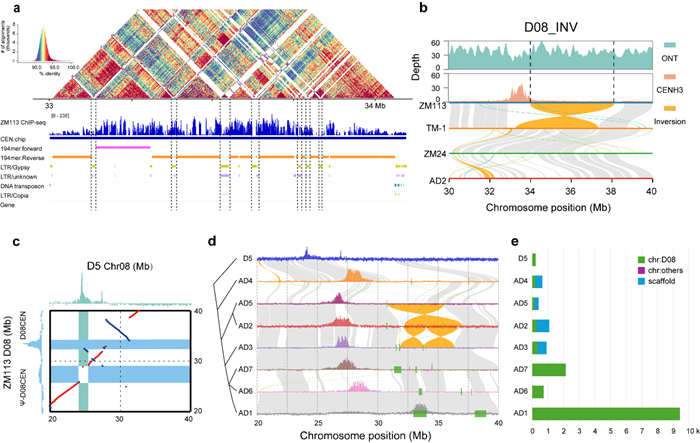

该研究组装了首个陆地棉生产品种的端粒到端粒基因组图谱,连续性和完整性得到显著提升,为陆地棉功能基因挖掘及分子育种提供了更为精确的参考。进一步研究发现,陆地棉D08染色体着丝粒呈现独特特征,高度富集单体长度194个碱基对的串联重复序列,发生了特异性的着丝粒位移和构成序列替换,为棉花着丝粒的功能及其演化机制研究提供了独特视角。此外,该研究鉴定出D03染色体上的一个与开花时间相关的特定单倍型,证实其是在早期驯化过程中通过跨着丝粒的倒位变异固定下来,并与陆地棉早熟性密切相关。该研究为陆地棉短季适应机制提供了新见解。

该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41588-025-02130-4

来源: 中国农业科学院棉花研究所